Copyright © 北京智慧子月科技有限公司 京ICP备2023017440号-2

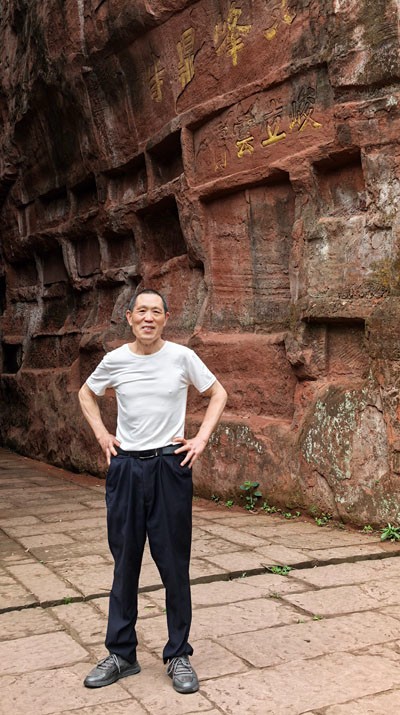

贺仲华(四川Bxssyh099)

在众多微信群里,人们喜欢把自己的微信匿名,其背后有诸多的现实考量。

微信实名制争议背后,折射出数字时代个体与社会关系的深层博弈。古人"行不更名坐不改姓"的坦荡,与今人"大隐隐于市"的生存智慧,在虚拟世界中形成奇妙对峙。这种矛盾实则是文明演进中的必然——当技术撕破传统社会的温情面纱时,人们本能地寻求新的保护壳。

历史总是惊人的相似。宋代"榜下捉婿"的进士们戴幂篱遮面,与今日用户抗拒实名如出一辙。明代东林党人匿名揭帖议政,恰似当代网民对隐私的捍卫。但细究之,古人匿名多因专制压迫,今人隐匿却常源于过度自由的副作用。魏晋名士尚能"扪虱而谈"彰显真我,今人反在算法凝视下活得战战兢兢,这种吊诡现象值得深思。

数据表明,70%的网络暴力源于匿名掩护。某高校研究显示,实名社区的用户责任感提升3倍。这印证了卢梭"社会契约"的现代价值——自由从来与责任共生。就像城市文明需要门牌号而非茅草屋,数字文明同样需要适度的身份锚点。德国哲学家雅斯贝尔斯早预言:"技术解放的尽头,是新的伦理重建。"

但矫枉不可过正。春秋时期"铸刑书于鼎"的透明化尝试,终因缺乏柔性而失败。我们既要避免"因噎废食"的全盘匿名,也要警惕"水至清则无鱼"的过度曝光。微信不妨借鉴传统钱庄"折衷认证"智慧:用户可用分级身份体系,在购物、社交等不同场景切换"半透明"状态。

数字文明的真正成熟,在于找到张謇所说的"新旧调和之妙用"。当我们在享受匿名自由时,不妨重温顾炎武"天下兴亡,匹夫有责"的担当;在担忧隐私暴露时,当记取陶行知"千教万教教人求真"的赤诚。唯有在虚实之间建立动态平衡,方能在数字洪流中既保有个体尊严,又不失文明温度。

【附:辜堪生教授对微信匿名惋惜的感受:在同一个微信群里,可能有好多熟人朋友,可惜大都是网名,隐名埋姓了。】

欢迎访问北京智慧子月科技有限公司

热点内容

Hot content

视频推荐

VIDEOS