Copyright © 北京智慧子月科技有限公司 京ICP备2023017440号-2

荣鸿琪(四川)

2023年12月21日,我的诗配照四首:一、《故乡老宅》,二、《忆陕西》,三、《野草花》,四、《蓉城晓月》在《天府信息快讯》发出,即被《百度》网采用,在现代网络飞速传播,引起了一些热心读者关注与评论。例如:对《蓉城晓月》一诗有网友评论说:“《蓉城晓月》的创作背景:①、该诗以成都(蓉城)为背景,捕捉了城市清晨月色的独特韵味,展现了成都作为天府之国的深厚文化底蕴和美丽风光,具有地域特色。②、诗中融入现代都市生活的元素,如高楼、学校等,反映了当时社会的风貌和人们对教育的重视,有时代气息。③、作者可能通过描绘蓉城晓月的景象,寄托了对年轻一代(如儿郎)的期望和关怀,希望他们能在知识的海洋中茁壮成长,为国家的未来贡献力量,有个人情感。《蓉城晓月》以其精炼的语言和深邃的意境,成为了反映成都地域特色、时代气息和个人情感交融的佳作。”

再例如:对《蓉城晓月》的创作背景,有读者就“地域背景”、“历史背景”、“文化背景”作了详尽分析。其中“历史背景”的内容是:“诗歌中提到的‘月儿亦照卢沟桥’,暗示了抗战历史与读书报国的紧密联系。卢沟桥事变是中国抗日战争全面爆发的起点,这一历史背景使得诗歌在描绘成都清晨美景的同时,也寄托了作者对历史的铭记和对青年学子读书报国的期望”。

读了这些热心读者的评论,我深感知音,深感欣慰,深表谢意。我在去年末即兴而作的仅有29个字(连同标点全算)的一首小诗竟然获得热心网友如此深刻、全面的分析与评价,实出于意外,实不敢当。——这首小诗的全文仅有4行:《蓉城晓月》——楼高、曙照、月小,儿郎进学校。读书须知晓:“月儿亦照卢沟桥”。时过一年,这首小诗似乎在传播中被“发现了”,并且引发了不少网上点评。有读者还对此诗作者的个人背景、创作动机(灵感)、创作过程很感兴趣。我做为该诗作者,有责任就此做些说明,也很愿意以文会友,与各位读者朋友相互交流,以期共同为我们伟大祖国、伟大民族长治久安、文化振兴略尽暮年微薄之力。

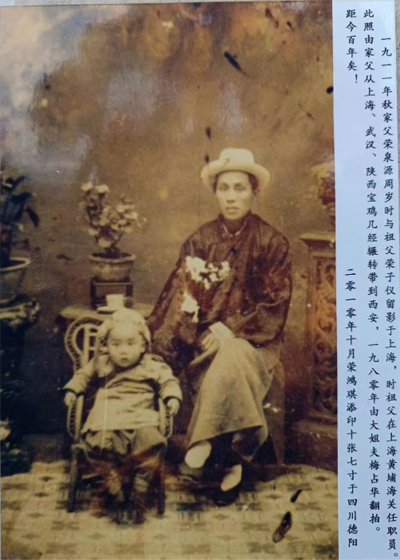

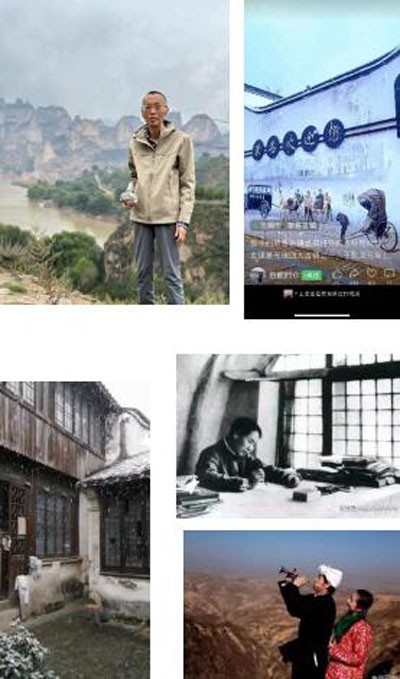

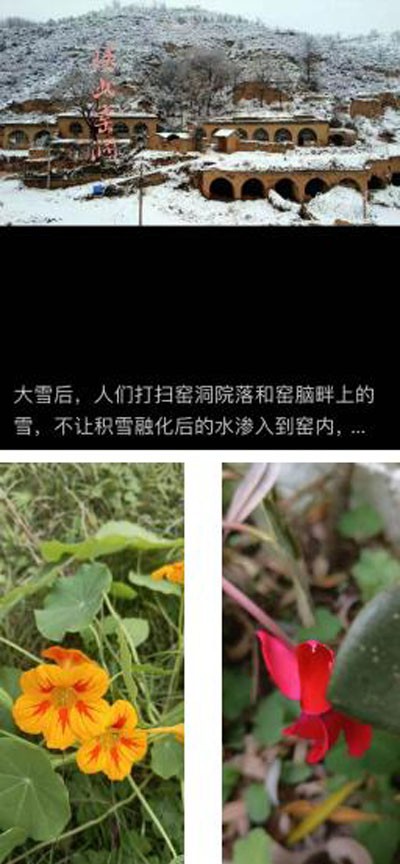

大约在去年12月中旬,胞弟荣鸿玮自故乡(无锡荣巷)老宅中发来他现场所摄祖宅室内外的几幅照片:故乡老宅由于年久失修,显得一片破败景象。此宅系家祖荣华生(字“子怡”),先生大约24岁随其亲兄荣承寿(字“永吉”)从无锡乡下到上海经营“铁木器”多年后,以积累之银元所修,现为“江苏省不可移动之文物”。荣子怡先生因自幼过继(入嗣)给其叔父荣敬庭为子,故姓名中之字号与其兄荣永吉先生不同。即:“二人名为堂兄弟,实为亲兄弟”。荣永吉先生1895年与人合作在上海开“大顺铁号”,后加入荣宗敬、荣德生兄弟兴办的“申新、福新、茂新”总公司。家祖之堂兄荣月泉先生由“邮电大王”转入该总公司任“五金材料部主任”,荣永吉任“申新公司五金材料部主任”,对家祖荣子怡之事业多有关照、提携。家父荣泉源1926年3月16日进入在上海之“申新一厂”即是荣永吉先生出面办成。该宅自从1938年秋家父抗日西迁入陕后渐显凄凉。荣鸿玮的照片发到我处后,相隔不久,在成都居住的小女丁丹在送其女(年仅8岁)凌晨上学后,在校门口目送女儿进校。由于深叹孩子年幼即背着大书包进学堂读书之辛苦,她仰望“楼高、曙照、月小”之蓉城天际,即兴用手机拍下那一瞬之景色,抒发了自己的慈母之情。当我把这两幅看似毫不相干、相隔千里的照片放在一起仔细看后,顿时想起了我的父母辈在抗日西迁入陕中的悲壮经历,想起了自己在陕成人后又在经过“10年文革”后由陕入蜀终获数十年的安定生活,想起了子孙们读书成长后为祖国、为民族自立自强奋发努力的历史责任,百感交集,一股激情促使我几乎在几个小时内就写出了这四首互相关联的短诗——第一首写的是江苏无锡景,包括“荣巷古镇”及“老宅室内”景。第二首写的是西北陕西景(配照中用了毛泽东主席在延安窑洞中撰写《论持久战》的两幅照片,表明了在中国共产党领导下的全国抗日军民坚持抵抗日寇的决心与实情),第三首写的是蜀中山野景(诗中“蜀中亦有野草花”一句中之“野草花”一词是唐人刘禹锡《乌衣巷》中之熟语。“乌衣巷”、“朱雀桥”二地均在江南,但我由陕入川后见到了“蜀中亦有野草花”,并非江南祖居处独有。我愿作一生命力极强的“野草花”——做一个“世代安居好人家。”)第四首写的是蓉城晓月景。4首诗联起来看:即是我们两代人的迁徙历程、人生轨迹之回想。父母离乡西迁,在陕西抗战图存;我入蜀得安居——“世代相传好人家”;子孙们又在苦读中成长,均有一腔家国情怀。在这4首诗中,虽然我处处在写景,但恰如王国维先生所言“一切景语皆情语”,“文学即人学”。这四首诗写的是我家三代人的人生啊!其中心思想是“抗日战争”,是富国强国,是期盼天下太平、百姓安居;不忘国耻,读书报国。至于《蓉城晓月》一诗,虽可独立成篇,但为四首诗之尾,抒发作者抚今思昔,期望未来之深情。诗末“月儿亦照卢沟桥”一句,既是此诗照应开头之句,也是四首相关诗之结尾呼应。我把兴家富国抵抗外侮的希望寄托在孩子们身上。希望我家人能在祖国各地观月思乡,卢沟桥国耻永不忘!诗题为《蓉城晓月》,既是写实,也是与自古以来的“燕京八景《卢沟晓月》”相呼应;既是写今(凌晨小女送子读书报国),又是写昔(不忘1937年7月7日之卢沟桥事变)。虽然我的外孙女是一个年仅8岁的女孩,但我在诗中以“儿郎”称,既是套用刘半农先生“小呀么小二郎,背着书包上学堂”的熟语,又是望孙女如同青壮年的“儿郎”一样长大后成为卢沟桥事变中抗日勇士一样勇敢、健壮。

“月儿弯弯照九州”。古往今来,对月吟诵,大有人在。“李白举杯邀明月”,东坡“千里共婵娟”。……,“十五的月亮,照在家乡照在边关。”……。今天,我以小诗颂《蓉城晓月》,只为蓉城更加美丽,家人花好月圆;只为我们一家世世代代安居乐业,读书报国。俗话说:“人贵实,文贵曲”,“汝若欲学诗,功夫在诗外”。我在写此诗期间,深以为然。但能力有限,尚须努力。

在此,我再次向李青总编及各位热心读者、网友表示衷心地感谢!

荣鸿琪(半秦人)诗配照选刊

一、故乡老宅

小小无锡城呀,

太湖鱼米乡。

抗日西迁久,

老宅遍凄凉。

二、忆陕西

关中帝王州。

窑洞写春秋。

北京娃住下,

高奏“信天游”。

三、野草花

蜀中亦开野草花,

任凭风吹与雨打;

不识王谢堂前燕,

世代安居好人家。

四、蓉城晓月

楼高、曙照、月小,

儿郎进学校。

读书须知晓:

“月儿亦照卢沟桥”。

欢迎访问北京智慧子月科技有限公司

热点内容

Hot content

视频推荐

VIDEOS